En Côte d’Ivoire, les pesticides sont devenus un intrant incontournable pour l’agriculture intensive. Mais derrière les promesses de rendement se cachent des réalités plus sombres. Entre intoxications, maladies chroniques et manque d’encadrement, la santé des producteurs agricoles est sérieusement menacée.

---

Selon le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), la Côte d'Ivoire fait figure de puissance économique sous régionale, contribuant à plus du tiers du PIB de l'UEMOA et plus de 40 % des exportations de la zone. Sa population est estimée à 29 389 150 habitants en 2021, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) (soit 21 % de la population totale de l’Union économique et monétaire ouest-africaine - UEMOA), dont 4,5 millions d’étrangers. Le secteur agricole constitue toujours l'un des piliers de l'économie ivoirienne qui représente plus de 25 % du PIB. Et plus de 50 % de la population active travaille dans ce secteur.

Pour répondre aux besoins croissants en vivres et en exportations, les producteurs agricoles utilisent de plus en plus des pesticides, ces substances chimiques censées protéger les cultures contre les insectes, maladies et mauvaises herbes. Pourtant, leur utilisation massive et souvent anarchique entraîne de graves conséquences sur la santé des agriculteurs, premiers exposés à ces produits toxiques. Mal protégés, mal informés, et mal encadrés, ces hommes et femmes sont confrontés à des risques sanitaires immédiats et à long terme.

Selon une étude publiée sur EM-Consulte en octobre 2024, la Côte d’Ivoire a importé plus de 21 000 tonnes de pesticides en 2016, avec une large part utilisée dans les cultures maraîchères, de cacao, coton et palmier à huile. Pourtant, dans la majorité des cas, ces produits sont utilisés sans encadrement technique ni respect des normes de sécurité. Une enquête menée à Yamoussoukro en 2012 a révélé que 97 % des producteurs ne maîtrisent pas les doses recommandées, et 62 % n’utilisent aucune protection lors de l’application des pesticides.

Pire encore, plusieurs produits utilisés dans l’agriculture ivoirienne sont interdits en Europe pour leur toxicité. Des substances comme le fipronil, l’imidaclopride, ou encore des organophosphorés comme le chlorpyriphos-éthyl continuent d’être vendus sur le marché ivoirien. Un rapport du CCFD-Terre Solidaire rendu public en 2023 alerte sur l’entrée du marché local de pesticides contenant des molécules dangereuses, souvent sans étiquetage en français et informations lisibles pour les utilisateurs.

Les producteurs sont les premières victimes de cette exposition constante. Selon une étude menée dans la région d’Agboville, près de 90 % des maraîchers interrogés ont déclaré avoir souffert d’au moins un symptôme lié aux pesticides : maux de tête, vertiges, brûlures cutanées, nausées, troubles respiratoires. L’étude a montré que 8 % des intoxications étaient graves, nécessitant une hospitalisation, tandis que 44 % étaient qualifiées de modérées, révèle le site African Journals Online AJOL.

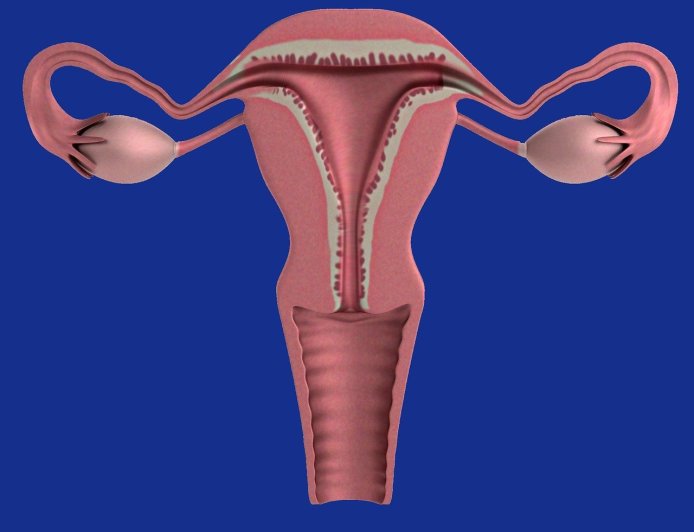

Mais au-delà des effets immédiats, les conséquences chroniques sont plus inquiétantes. D’après les données de l’OMS et de l’ONG Echos Santé, une exposition prolongée aux pesticides est associée à un risque accru de cancer, de troubles de la reproduction, de malformations congénitales et de maladies neurodégénératives comme Parkinson.

Plusieurs éléments expliquent cette situation préoccupante, notamment le coût élevé des équipements de protection individuelle (gants, masques, lunettes) qui pousse les agriculteurs à les négliger, le manque de formation et de vulgarisation agricole aggrave les risques etc. De nombreux producteurs se fient aux recommandations des revendeurs de pesticides, souvent motivés par des intérêts commerciaux.

En outre, les systèmes de santé en milieu rural ne sont pas préparés à diagnostiquer et traiter les intoxications chimiques. Les symptômes sont souvent banalisés, et les liens entre maladies et pesticides mal documentés. Le manque de recherche locale empêche une prise de conscience nationale de l’ampleur du phénomène.

Des initiatives locales comme celles des coopératives bio dans les régions de Dabou ou de Tiassalé, commencent à porter leurs fruits, mais restent marginales. Le soutien de l’État, des ONG et des bailleurs internationaux est crucial pour étendre ces pratiques à grande échelle.

Les effets des pesticides sur la santé des producteurs agricoles en Côte d’Ivoire ne peuvent plus être ignorés. Ce sont des milliers d’hommes et de femmes, souvent jeunes, qui sacrifient leur santé pour nourrir la nation. Il est urgent que la question soit traitée comme un enjeu de santé publique majeur, au même titre que la lutte contre le paludisme ou l’accès à l’eau potable.